月刊Graphia 2025年2月号(2025年1月分まとめ)

地図と位置情報を中心としたニュースサイト「GeoNews」の協力を受けて、2025年1月に掲載したニュースの中から厳選した5つの話題をピックアップして紹介します。

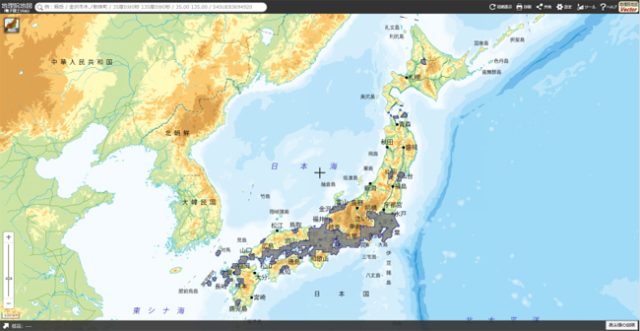

国土地理院、建物や樹木を含む高さのデータを2月19日に提供開始

国土地理院は、航空レーザー測量データをもとに作成した点群データを2月19日に提供開始すると発表しました。

国土地理院は、これまで地面の高さを表すデータとして、航空レーザー測量の成果をもとにした基盤地図情報(数値標高モデル)を提供してきました。今回提供開始するのは、建物や樹木、橋、送電線などを含む点群データで、それぞれの点には緯度・経度・高さに加えて、色情報や地表、水部、その他の簡易分類情報も収録します。

点群データは3次メッシュ単位で作成しており、2次メッシュ単位でUSB目盛りに格納して販売します。価格は2次メッシュあたり13,900円(税込)で、日本地図センターのウェブサイトで注文できます。

2月19日に提供開始する範囲は、国土地理院が2020年度に実施した航空レーザー測量の成果をもとにした東北地方太平洋沿岸部の942メッシュ(3次メッシュ)で、2025年度も引き続き東北地方太平洋沿岸の北部および北海道のうち、同院が航空レーザー測量を実施したエリアについて順次提供する予定です。

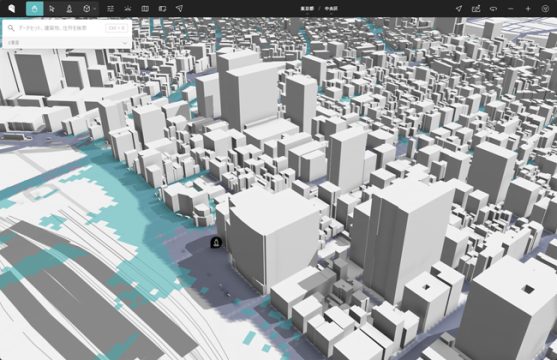

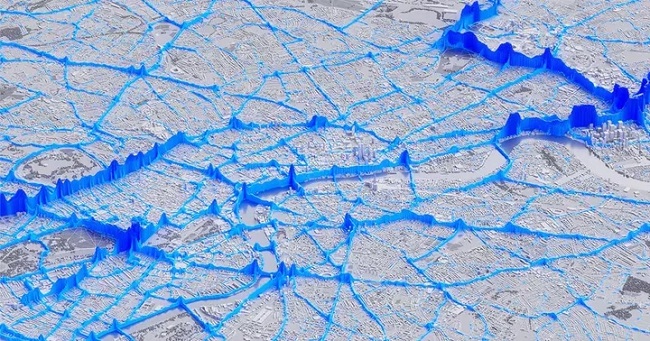

トムトム、世界の交通状況を分析した「トムトム・トラフィック・インデックス」2024年度版を発表

トムトム(オランダ)は、同社の交通情報サービス「トムトム・トラフィック」のビッグデータをもとにした走行データの分析レポート「トムトム・トラフィック・インデックス」の2024年度版を発表しました。

トムトム・トラフィック・インデックスは、世界62カ国500都市を対象とした交通状況の年次レポートで、2024年に収集したスマートフォンやフローティングカーデータなどの位置情報をもとに分析しています。

都市間での移動時間や平均速度の違いは、都市のインフラや都市計画に起因する“静的要因”と、日々変化する条件である“動的要因”の組み合わせに起因します。同レポートによると、2024年は対象500都市のうち379都市(76%)で平均速度が前年と比べて低下しましたが、交通がスムーズに流れる最適な条件下の平均速度は安定しており、ほとんどの都市で改善が見られました。この観察結果は、平均速度の低下が主に渋滞レベルに影響を与える動的要因によるものであり、道路インフラの変化が原因ではないことを示唆しているそうです。

「平均速度の遅い都市ランキング」において最も交通平均速度が低い都市となったのはコロンビアのバランキージャで、年間の平均速度は16.6 km/hとなりました。また、平均速度の遅い都市トップ5のうち3つはインドの都市が占めており、ヨーロッパの都市ではロンドンが最も上位の5位にランクインし、平均速度は18.0km/hでした。ただしロンドンは動的要因のみに基づく渋滞ランキングでは150位にとどまっています。ロンドンに続いて京都が平均18.04km/hで6位となっていますが、渋滞ランキングでは60位となっています。

「渋滞レベルランキング」において最も渋滞レベルが高かったのはメキシコのメキシコシティで52%でした。これは年間を通じてメキシコシティの道路網全体で収集されたすべてのルートでの移動時間が、交通の流れが円滑なときと比べて52%も長いことを意味します。なお、日本の都市では、熊本市が渋滞レベル49%で4位にランクインしています。

「渋滞による損失時間ランキング」において年間損失時間が最も長かったのはペルーのリマとアイルランドのダブリンで、いずれも年平均155時間(平日の朝夕に標準的な10kmの移動を行った場合)でした。日本の都市では、熊本市が5位にランクインしており、年平均149時間の損失となりました。

奈良文化財研究所、発掘調査成果を活用した過去の大規模地震の痕跡データセットを公開

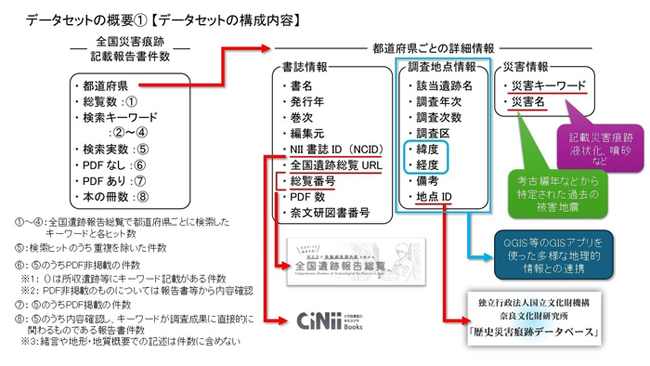

奈良文化財研究所は、全国の発掘調査で検出した「地震痕跡」について、「全国遺跡報告総覧」から抽出した「全国遺跡大規模地震痕跡データセット」を1月24日に公開すると発表しました。

これまで遺跡情報に関連したデータベースとしては、報告書から機械的に抽出した「報告書総覧WebGIS」と、報告書の図表や図版、周辺地質情報などを情報化した「歴史災害痕跡データベース」がありました。そのため、公開される情報は報告書がPDFになっている場合に限られていたり、図面を読み込む作業に時間がかかったりするという課題がありました。

今回のデータセットは、「全国遺跡報告総覧」(2024年9月17日まで)に掲載した全発掘調査報告書131,972件を精査し、 1,670件の地震痕跡情報を掲載したデータセットで、位置情報を含むCSV形式で提供することにより、「歴史災害痕跡データベース」の持つ「表層地質データ」とのシームレスな連携や、過去の災害分布や関連する地質情報などGIS(地理情報システム)を活用したさまざまな地理的情報との連携が可能となります。

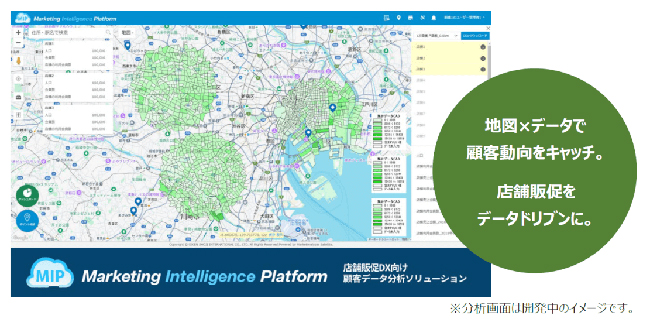

技研商事インターナショナル、顧客データ分析GISソリューション「MIP」を4月に提供開始

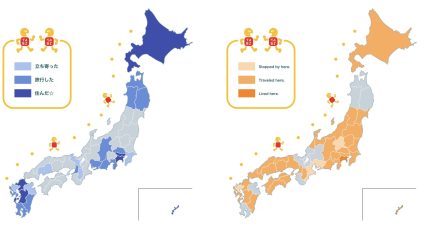

技研商事インターナショナル株式会社は、顧客の動向や販促エリア最適化などを分析できる顧客データ分析ソリューション「MIP(Marketing Intelligence Platform)」を2025年4月に提供開始すると発表しました。

同ソリューションは、店舗の売上や顧客情報、店舗周辺地域の統計データなどをかけ合わせて分析することにより、顧客分布やターゲット分布を地図上に可視化し、販促施策につなげられる顧客分析に特化したGIS(地図情報システム)ソリューションです。自社の店舗がある地域の特性を加味した高度な顧客分析が可能で、分析に不慣れな人でも活用しやすいように設計されています。

購入した商品や金額、回数などをヒートマップ分析できるコンバージョン分析機能や、コンバージョン分析の時系列比較分析を行える機能を搭載するほか、ペルソナ分析や潜在顧客分析、生成AIレポート、デジタル広告配信などの機能も2025年度中に実装を予定しています。

東京メトロとナビタイムジャパン、座れる確率を考慮した「座りやすい号車案内」機能を試験提供

東京地下鉄株式会社(東京メトロ)と株式会社ナビタイムジャパンは1月22日、「乗換NAVITIME」アプリの有料会員向けに「座りやすい号車案内」機能の試験提供を開始しました。

今回の検証では、乗換NAVITIMEで東京メトロ線を含む経路検索を行った有料会員に対して、表示対象の「座れそうな号車」がある場合、検索結果の一覧画面に「座れる確率の高い号車があります」の強調表示を行います。また、各経路の詳細画面には「座れそうな号車」を最大3号車表示し、乗車する駅から目的地までの停車駅ごとの着座確率も表示します。

両社はこれまで、「座れるルート検索」や「座りやすい号車案内」の提供を目指して、座りやすさを示す「着座確率」の推定や、アプリでのサービス提供に必要な精度検証および機能開発を進めてきました。これにより、朝のラッシュなど混雑している車内でも途中駅到着時に多くの客が降車する号車が明らかになり、座れそうな号車やタイミングをアプリ内で可視化できるようになりました。

まずは同機能を有料会員向けに試験提供し、着座確率の精度向上やデザインおよびUIの改善に必要なユーザーの声を収集します。試験提供中は、乗換NAVITIMEの画面内で、対象者が参加できる「実際に座れたか体験調査」や「改善要望アンケート」を実施します。さらに、アプリの利用ログと実際に座れたか体験調査の結果を分析し、行動変容が起きたか、実際に座れたかといったサービスの効果検証も行います。